華やかで楽しいイメージの水族館では、飼育スタッフやショーを行うスタッフの方々を目にすることはありますが、誰が、どんな会社が運営しているか?ということは意外と知られていないことが多いです。

そこで今回は「水族館は誰が経営しているのか?」という疑問にお答えしようと思います!

早速ですが、水族館は公営と民営どちらの形式で経営されていると思いますか?

答えは両方。公営水族館も民営水族館もあります。

日本には水族館の設置根拠となる統一された法律はありませんので、各水族館がそれぞれの目的に応じて、様々な法的根拠、運営形態で水族館経営が行われています。

また、この記事では一般的に使われる言葉として「公営」や「民営」という用語を使っていますが、「公立」と「公営」では厳密には違った意味を持ちます。

例えば、自治体が民間会社に運営を任せる「指定管理」などの仕組みを通じて、自治体が設立した水族館を民間会社が「運営」している場合には「民営」とする考え方もありますので、東京都品川区にある2つの水族館を例にすると、以下のような違いがあります。

- しながわ水族館:公営水族館(品川区が設置し、民間会社が運営。)

- アクアパーク品川:民営水族館(民間会社が設置し、民間会社が運営。)

しかし、厳密な定義が難しい事情もあります。

- 運営会社が自治体出資の法人である場合に「民営」と言えるのか?

- 出資割合が半分以下ならどうか?

- 土地と建物で所有権が違う場合はどうか?

などなど、明確に断言することが難しいケースも多く、厳密な定義は無いことから、この記事では、わかりやすさの観点から、指定管理制度の有無に関わらず、設置者が自治体や公社の場合は「公営」と表現しています。

公営水族館

公営と一言で言っても色々なタイプがありますが、日本では、公営の水族館には主に以下のようなものがあります。

- 県営水族館:都道府県が経営する水族館

- 市営水族館:市町村が経営する水族館

- 官官混合型水族館:県や市が共同で出資する法人が経営する水族館

- 官民混合型水族館:県や市に民間が加わって出資する法人が経営する水族館

また、いずれの場合でも、自治体には所管となる部署がありますが、観光や第一次産業、生活・文化など、その位置付けは自治体によって様々です。

県営水族館

都道府県が経営主体となっている県営水族館には、

- 東京都:葛西臨海水族園

- 茨城県:アクアワールド大洗水族館

など、来館者数が100万人を超える比較的大型の水族館が散見されます。

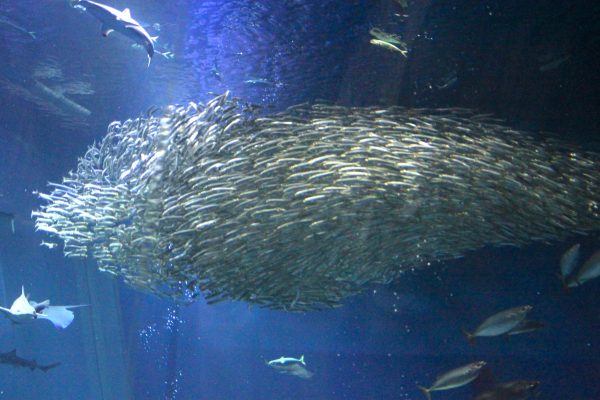

大洗水族館(茨城県)の大水槽

一方で、

- 埼玉県:さいたま水族館

- 山梨県:富士湧水の里水族館

などの小規模で地域密着型の県営水族館も存在します。

さいたま水族館(埼玉県)の展示水槽

県営水族館は後述の市営水族館と比べると資本力が大きく、教育的・社会的な目的から無料来館者の割合が多いのが特徴的です。

市営水族館

市町村が経営主体となっている市営水族館には、

- 山形県:加茂水族館

- 愛知県:竹島水族館

のように、小規模ながらも工夫ある展示で全国的にも有名になった水族館が印象的です。

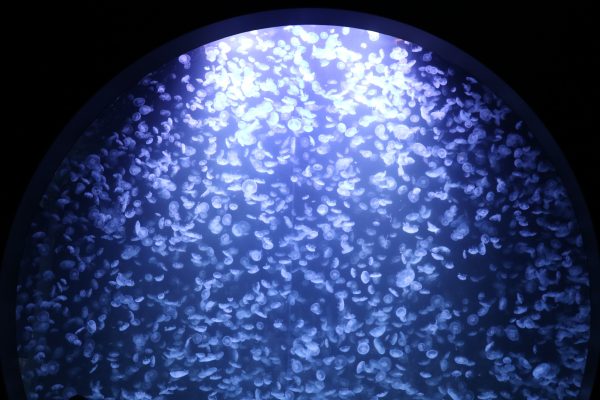

加茂水族館(山形県)のクラゲ大水槽

市営水族館の特徴としては、

- 新潟県:寺泊水族博物館

- 兵庫県:姫路水族館

のように、教育委員会が所管している水族館が存在することも挙げられます。

寺泊水族博物館の水槽展示

県営水族館と比較すると、市営水族館は平均的に規模が小さく、平成19年度〜28年度の平均来館者数で約2倍の差があります。

官官混合型の水族館

水族館には、様々な地域からお客さんがやってきます。

そのため、複数の地域の自治体(県と市、複数の市など)が共同で出資をする団体(その団体が全額出資する団体を含みます)で運営する水族館があります。

筆者はこれを「官官混合型水族館」と呼んでおり、

- 石川県:のとじま水族館

- 愛知県:名古屋港水族館

などが挙げられます。

名古屋港水族館(愛知県)のサンゴ水槽

事例が少ない限られたタイプの水族館ですが、自治体同士の連携などが行われることで、県や市が単独で経営する場合とは少し違った運営が期待されます。

官民混合型の公営水族館

最後に、公営水族館の公益性に民間の資本が参加する「官民混合型水族館」があります。

これには、

- 北海道:おたる水族館

- 秋田県:男鹿水族館GAO

などが挙げられます。

男鹿水族館GAO(秋田県)の大水槽

このタイプは、大阪の海遊館が代表的な例でしたが2015年に大阪市が全ての株式を売却して民営化したことで、混合型ではなくなりました。

なお、民間のノウハウを公営水族館の経営に生かすという方法については「指定管理制度」や「PFI」などの仕組みがあります。

指定管理制度、県営・市営に関わらず、多くの公営水族館で導入されており、公益社団法人や株式会社など、これもまた様々な法人が実際の運営を担っています。

公営水族館がより効果的・効率的に役割を果たすためにはどのような経営主体・運営方法が望ましいのか、全国各地で模索されています。

民営水族館

民間の会社が水族館を経営する「民営水族館」もたくさんあります。

水族館だけを単独で経営する会社だけでなく、観光業や不動産業などの一般事業とは別に水族館を経営する場合など、その形態は様々です。

民営水族館には、

- 東京都:サンシャイン水族館

- 大分県:うみたまご

など、地域や大小に関わらず様々なタイプが存在します。

サンシャイン水族館(東京都)のサンシャインラグーン

とりわけ、鉄道会社のグループ会社が運営している場合も多く、

- 神奈川県:横浜・八景島シーパラダイス(西武鉄道グループ)

- 愛知県:南知多ビーチランド(名古屋鉄道グループ)

などが挙げられます。

南知多ビーチランド(愛知県)の水槽展示

水族館は、単独での事業としてではなく、沿線の活性化や商業施設の集客など、事業同士の「シナジー効果」なども重要視されています。

さらに最近では、ゲームや英会話など多角的な事業を展開する「DMM.com」が沖縄に水族館を新設するなど、全く新しい分野からの新規参入も始まっており、新たな時代を迎えつつあります。

まとめ

水族館は様々な経営主体が存在しており、公営の多い動物園と比較するとその多様性が目立ちます。

背景には、動物園に比べると採算性が高く民間が参入しやすいということもありますが、動物園と水族館の役割や目的といった側面にもポイントがありそうです。

そもそも水族館は何のためにあるのか、といった疑問については、以下の記事もご参考にしてください(^_^)

コメントを残す